2021年が暮れゆく(残念ながら書いているときは暮れ終わっている)。

この日、2021年12月29日の白川郷の朝は雪というには不愉快な質感で、みぞれのというか、雨と言っても差し支えがないぐらいだ。今回の旅は適当なタイミングで白川郷に7人が集まり、己がじし実家なり次の旅先なりに散り散りになっていくスタイルだ。私の場合、前日に高山から白川郷にやってきた。

いつものように地元のスーパーで買い出しをしたのち、ゲストハウスで調理してお酒を飲んだ翌朝である。おそらく皆はまだ眠っている。私は一足早く朝の白川郷を見にいくことにした。

* * *

私用車一台とレンタカー一台があるが、ゲストハウスKEIから合掌造り集落までは雪が積もっていても徒歩20分程度で行くことができると判断したため、歩いてみることにした。

前日に仲間たちと白川郷の合掌造り集落の近くまで行っていたが、この日及び翌日にちゃんと観光をする予定としている。つまり、この日の朝一人散歩は予習というわけだ。

白川郷の合掌造りは「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として世界遺産にも登録されており、白川郷萩町の59棟が登録対象となっている。この集落自体は白山信仰での修行場として開かれた地域で、12世紀半ばから17世紀ごろにかけて形成された集落とのことだ。

予想通り約20分で歩いて白川郷の集落についたが、朝7時台、まだ観光客の姿はない。お店もまだ閉まっている。まだ閉まっているのか、これから開くのかは釈然としない。年末は人が動くため飲食店やお土産物屋としては掻き入れ期である、というのは勝手に訪問している旅行客の希望論理であって、そこに携わる方々の福祉を考えるとその限りではない。私としては温泉はやっていてほしい。

一方で屋根や道の雪かきといった維持労働は行われている。私は生まれも育ちも太平洋側であるためそれがどれほどの労働なのか正直わからない。

この地域の場合は前述の理由があるが、旅先で環境的利便性が必ずしもない有利でない地域に来る度に何故祖先はここに定住したのか(せざるを得なかったのか)ということを考えてしまう。そこには税金も投入されているはずであるが、それを回収できていないだろうと想像してしまう。人の役に立つのであれば、その点において合理的であると判断できるため、税金はどのような形で使用していただいても構わないのであるが、それがサステナブルなのかということを考えてしまう。自然や地方文化を愛する私にとっては小規模な集落もサステナブルであることを願ってやまない。

* * *

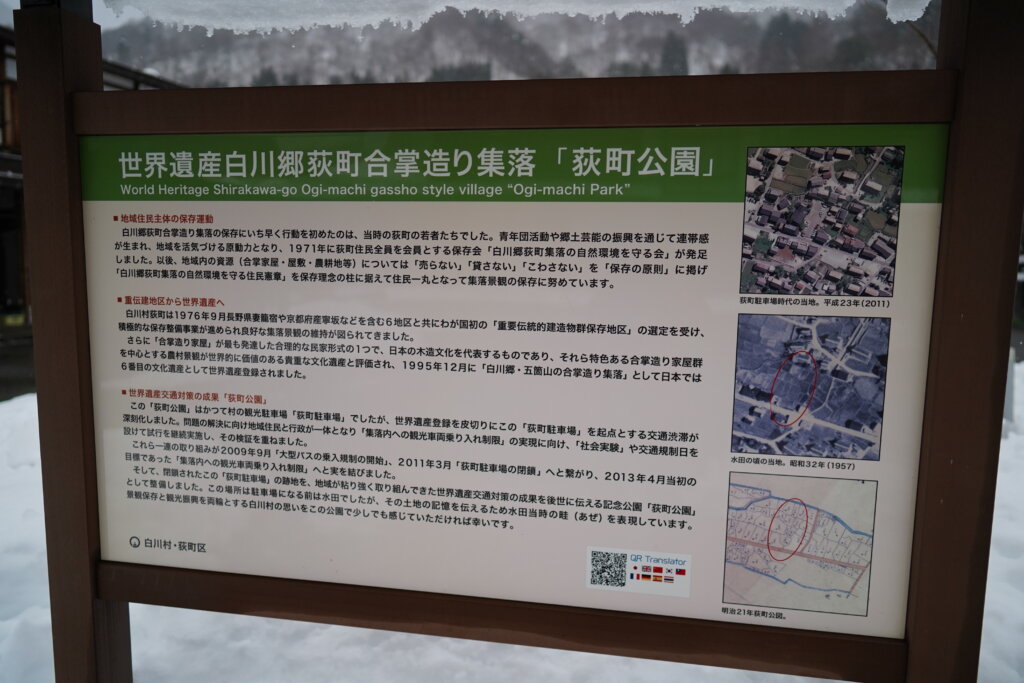

萩町公園に入る。

名称は公園だが、イメージする自然あふれる空間とは異なり、合掌造りの建物、中はお土産物だったりもするが、が散在している。booking.comでは出てこないような民宿もある。

どうやらこの辺りが白川郷の集落のメインのようだ。滑りやすい足場に気を取られながらも自分のペースで写真を撮り漁ることにした。

後に和田家住宅で知ったことだが、この辺りでは煙硝の製造や養蚕で生計を立てていたようだ。当時の煙硝の価値はわからない。現金収入として十分だったのか、いらん心配をしてしまう。

* * *

近年、「〇〇は〜するべきだ(べきでない)」という先入観や決めつけ感がある印象を受ける構文に対して否定的に見る風潮がある気がする。例えば「子供は牛乳は飲むべきだ」「正月は鏡餅を飾るべきだ」といったことだ。

この構文を考えてみると、

(1)(正誤はともかく)根拠がある時に使われるパターン「〇〇は(△だから)〜するべきだ」

(2)理由はないが同調的・文化的に使われるパターン「〇〇は(ずっとやってきた、みんながやっているから)〜するべきだ」

に大別できよう。この構文、(1)の根拠には思想・信条、科学的根拠等があるだろう。(2)は根拠が薄い、もしくは合理性に欠くことが根拠とされることから必然性が乏しく、否定されやすい。しかし、(2)を否定することは簡単だが、それを否定することは地域性・文化を否定することにもなりかねない。逆にいうと、否定されがちな「べき」を振りかざしていくと文化と先入観と偏見に満ち満ちた頭の硬い思想になっていくのだろうか。

漬物は生で食べるべきだろうか、除夜の鐘はつくべきだろうか。

そんなことはどうでもいいのだが、旅は一人でもするべきだ。2021年、振り返ると一人旅をほとんどしなかった。仲間たちと旅をすることは楽しいのだが、質的に違うものである。一人でないと見落としてしまうことも多くあり、何かを見つめる、考える時にはちゃんと向き合うことが求められる。誰かといると一人では気がつかないことを共有してくれるし、食事をシェアしてお酒を飲んだりと単純明快に楽しい。

2022年は、一人でも旅をしよう。

* * *

時折、地響きの鈍い音が聞こえる。雪かきの音だろう。

そろそろ、宿に戻ろう。

コメント